87.コーポレート・ベンチャー・キャピタルへの挑戦

大企業の力を生かすベンチャー

はじめに

2013年12月21日経営情報学会の分科会で上武大学の経営情報学部の教授 中村裕一郎氏から、アライアンス・イノベーションというテーマで大企業とベンチャー 企業の提携についてお話をお聞きしました。中村氏は大学を卒業後富士通に入社、経営戦略室、日米科学研究所、海外営業本部、富士通香港有限公司、富士通経営戦略室、 宇都宮大学客員教授、そして現職は上武大学に勤務されています。

お聞きしたお話は、富士通時代にIBM互換機を生産販売したアムダール社と富士通との提携から得られた情報を元にした大企業とベンチャー企業の提携について、 その意義や提携が難しい理由さらにはそこから得られた教訓でした。

今回はこれらお聞きしたことの概要と、ベンチャーを志す人はCVCをどのように利用すればよいかについてまとめました。

大企業から見たベンチャー企業の魅力

最近の電子・電気業界や、ゲーム機業界では、新しいことにチャレンジして急成長してきた企業が、規模が大きくなるにつれ方向転換が難しくなり成長が止まり、 時には規模縮小に追い込まれている例がでてきました。物理学の慣性の法則が畑違いの経済の世界にも適用するのでは思い違いをしてしまうほど、企業が大きくなれば 方向を変えるには大きな力が必要なようです。

それならベンチャー企業が大企業に代わり業界をリード出来るかというと、これがまたなかなかうまくいかないようで、ここのところ中小企業の開業状況も それほど増えているわけではありません。

ベンチャー企業の優位性については次のような説明をいただきました。①知識・知恵の重要性が高まるとともに、大企業でなくても力を発揮できるチャンスが でてきたこと。②パソコンや携帯電話の例に見られるように、技術や製品のオープン化やモジュール化が進み、最終製品を大量に供給する大企業でなくても市場に 参入できるようになったこと。③インターネットの普及により、外部との取引コストが劇的に下がったこと。④新しい事業に進出しても既存事業の収益が減少すること が無いため、社内他部門からの横やりが少なく、自由な発想できること。⑤大企業であれば、年間数十億円から数百億円の市場が期待できないようなら、新部門を作って 参入することはできないといった規模の制約が無い。⑥社内の関係者が少ないため意思決定が早い。⑦社内の資金が少ない時にはVC等の支援を受けると言った柔軟な 発想が許されること。⑧EF社内技術の蓄積が少ないがゆえに、大学や研究機関と組んで、新技術を使った開発が可能なこと。

市場が急激に変化していることの対応しようと大企業の一現業部門がこのようなベンチャー企業の利点を参考に、新しいことに挑戦するためにベンチャー企業と 組もうとすると、①現業部門はそれを行う人や資金が必要となるが、部門の年間予算が決められていて容易に変更できなく資金調達が難しい。②そこで、社内の他部門 の技術を借用しようしても、その部門は自部門の権益が侵されるのではとなかなか協力してもらえません。それなら社外の技術を活用しようとすると自社技術を ないがしろにするのかと強い抵抗を示される(NIH:Not Invented Here 良い意味でも悪い意味でも自前主義)。③提携には、個々の現乗部門が通常の糞務を行う上では 蓄積できないノウハウが必要ですが、細分化された現業部門にはそのようなノウハウを蓄積する機会は余りありません。④あうんの呼吸とか、言わなくても分かる でしょう、と言う日本文化の特徴を生かして成長してきた日本の大企業の組織構造や組織運営ではペンチャー企業との捷携活動がうまくいきません。⑤ベンチャー企業と 提携し社内組織の大きな変革を行おうとすると,組織は変革には抵抗するものです(組織とはそもそもその形態を保つことを目的にしています)。

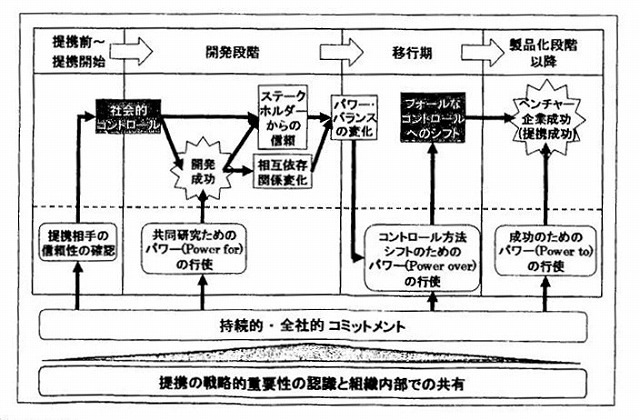

これらは、ベンチャー企業との提携を開始する時の課題「提携相手の信頼を得る」についてまとめたものですが、市場で成功するためにはその後の開発のステージに 応じ対応を変える必要がありますと、ステージ毎の対応方法の説明をいただきました。

図1 開発の各段階での課題

図1はそれ以降もふくめた各段階の課題への対応方法をまとめたものです。各段階毎に大企業の力を生かすには共同研究のためのパワーの行使(Power for)、 移行期にはコントロールのためのパワーの行使(Power over)、製品化以降の成功のためにはパワーの行使(Power to)に考え方も変えていく必要があるとの指摘でした (詳細については注1にあげた同氏の著書を参照してください)。

VCのエコシステムの構築

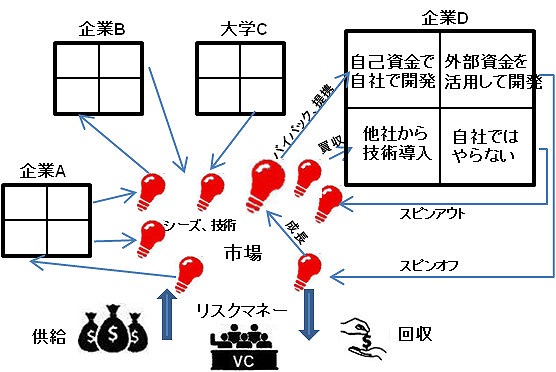

ここまでベンチャー企業との提携についてお話をいただきましたが、今後は日本の中にVCが成長する場を作る必要がありますと図2のようなお話をいただきました (図は説明の文字等一部追加修正されています)。

>

> 図2 テクノアルタの機能

図2の赤い電球で表示されているのはベンチャー企業が持つシーズ・もしくは技術です。この図はこのシーズもしくは技術をどのように育ていくかをVCの市場 (これをエコシステムとと名付けていました)として表しています。

主なプレーヤーはVC、ベンチャー企業、既存企業等です。図2の既存企業Dを例にその役割が書かれています。既存組織は①左上:自己資金があり、自前技術が 強い時は自己資金で開発、②右上:自前技術は強いが自己資金が不足している時はスピンオフしベンチャー企業として起業し研究開発を続け、成功した時はバイバック もしくは提携。③左下:自前技術の競争力が弱いが開発用の自己資金が用意できる時は、ベンチャー企業のシーズもしくは技術を買収して開発を進め自社製品を開発、 ④右下:自前技術が弱く開発をし続ける自己資金が不足している時には売却もしくはスピンアウトを促し自己資金の余裕を作ります。

中村氏が事例としてお話いただいた、富士通のアムダール社に対する1971年の提携はこの例で言えば、富士通がIBM互換機の開発に当たり開発チームをアムダール社 に派遣し、当時資金や開発に問題を抱えていたアムダール社支援したことは図2のスピンオフです。その後の互換機の販売成功は同図の成長に当たり、1997年の富士通 によるアムダール社の買収は、同図のバイバックに相当します。こうして、富士通の互換機開発戦略はコーポレート・ベンチャー・キャピタル(以降CVCと略記)の成功例 となりました。

ベンチャーをやるならCVCと

ここまでは中村氏の報告を中心としてCVCを使って企業の業績を上げる方法を簡単にまとめました。このように企業が自分の関心のある技術会社に資金を提供 することで、資金を提供する会社に、スタートアップ企業に似たスピード感や独立性を維持して事業を進めていくのがCVCの目的です。Harvard Business Review October 2013(注2)によれば、ここ20年近く米国におけるCVC の投資額はVCの投資額の10%前後とのことです。また独立系VCに支援されたスタートアップ企業とCVCに支援された スタートアップ企業の業績を比べると、リスク調整後月次超過収益率は0.58%と1.71%、平均年間収益成長率は162.7%と189.9%、総資産収益率の増加は5.6%と17.3%と いずれもCVCが好成績をあげていると述べています (注2参照)。

このように、CVCの支援を受けたベンチャーの方が独立したVCの支援を受けたベンチャーより成功の可能性が高いのであれば、ベンチャーを目指す人がCVCの利用を 目標にしない手はないわけです。

ベンチャーを志す人は、本業のもととなるシーズとその顧客価値を明確があることは確信しているはずです。そこでまずは、ベンチャー企業共通のリスク対策です。 まずは利益が出すということですが、これはやってみないと分からないことですから、通常は小さく始めて問題が発生したら方向転換をしながら薦めるいわゆる リーンスタートアップ方式が有効です。CVCの場合は相手の企業がやってみたいと思っているわけですから、一人目の顧客は確保しているようなものです。したがって 自分だけで企画するよりは、うまくいく可能性は高くなるし、CVCへ提案をする段階で熟慮するテーマになります。またこれはCVC企業との顧客価値共創を実践して いくことにもなります。

次に将来企業が収入があるとしても、その収入を確保するためにはそれなりの初期資金と運営資金を要しなくてはいけません。自己資金に加えVCもしくはCVCからの 資金や借入金といった財務的基礎が出来無い限り倒産してしまします。これではCVC企業は資金回収が出来ないので、この面でも協力を頂ける可能性が高くなります。 また経営環境が変わってしまえば、経営を続けられないのは仕方がありません。この時に備えては、いったん手じまいをする手筈も考えておくことになります (シナリオプラニング)。

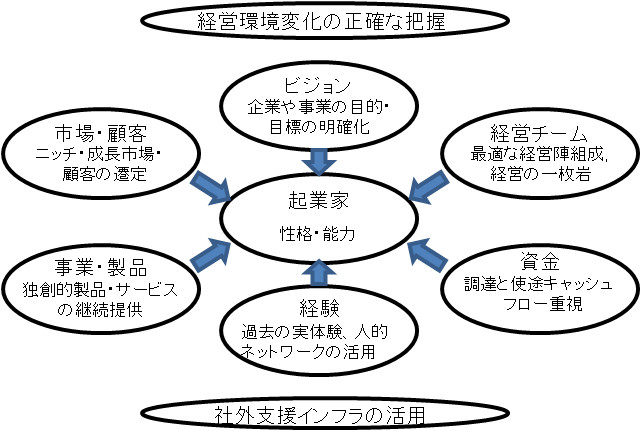

図3 ベンチャー企業の成功要因

次いで成功条件の確保です。図3は松田氏のベンチャー企業の成功要因ですが、経営環境の変化を正確に把握し、ビジョンを作り、起業家としての基本能力を身に 付けて、CVCにチャレンジです。市場・顧客、事業製品、経験のいくつかをすでに持っている企業のCVCを狙って見たはいかがでしょうか。うまく自分の一番弱いところを 持っている企業のCVCと手を組めれば、敵となる企業を見方に出来るのですから成功確率が上がるはずです。資金面、社外支援インフラについてはCVCの仕組そのもの であり、経営チームや経験については CVC提供企業からのある程度の支援も期待できるかもしれません。

アプローチの方法はいろいろありそうです。学生であれば、自分の強みを生かせそうな企業に就職するするとか、自分の趣味を生かしたい人であれば実現できそうな 企業に転職するとか、勉強会や研究会に参加して秘かに対象企業を探すとか、Webに情報を発信して興味を持つ企業を探るとか・・・・。ただ、注意すべきは、交渉活動中 に自分の強みを奪われないように知的財産の保護のような注意は必要です。

まとめ

以上、大企業のCVCへの対応例、エコシステムとしてCVCの位置付け、さらにはベンチャー企業を立ち上げる際に、CVCを活用する意義についてまとめました。 また2013年11月24日には日本ベンチャーキャピタル協会はCVCフォーラムを開催されています。日本もいよいよCVC時代の幕開けとなったようです。

これからベンチャーを志す人は、CVCに認められるような条件を整えることも視野に入れた事業化を考えてみたらいかがでしょうか。

(注1) 中村裕一郎,"アライアンス・イノベーション コーポレートベンチャー企業の提携:理論と実際",白桃書房,2013

(注2) Josh Lerner, "Corporate Venturing" ,Harvard Business Review October 2013,P86-94

(注3) 松田修一,「ベンチャー企業」,日本経済新聞社,p65,(2001)

2014/1/23

文責 瀬領浩一