3.大学人からの一言(3)

1.はじめに

ベンチャービジネスについて、金沢大学のVBL長の経験から得た知識・データから、その1では「大学発ベンチャーの過去と現状」を、その2では「担当した技術相談と共同研究」 を話題提供してきました。

今回は、自分の研究分野でもある「エネルギー・環境」とベンチャー起業について紹介したいと思います。エネルギー問題は、2011年3月に起こった東日本大震災それによる 原発事故以来、稼働停止した原子力エネルギーに代わる火力発電とそれに必要な化石燃料の高騰(近年は下落傾向)、さらに燃焼排ガスの二酸化炭素排出量増加による地球環境(温暖化・ 異常気候など)として私たちの日々の生活に様々な形で影響を及ぼしてきています。環境問題は人類の健康のみならず水・食糧問題にも関係しています。このエネルギーと環境問題は 我が国だけの問題ではなく世界各国においても関係し、とりわけ新興国の人口増加と生活の質の向上の結果、ますますエネルギーと食糧不足が懸念されています。これにより生ずる 南北問題・貧富の差は、宗教や民族間の争いやテロを招く要因となっています。

これは本質的に人類の存亡の問題であり、生きていくための食糧と水が不足していることにあると言えます。エネルギーの浪費は環境問題を招き、異常気象が食糧問題を 引き起こしています。この美しい空気と緑と水の豊かな地球を守り持続可能な社会を作り、次世代に引き継ぐための解決策には、地球に生きるもの全てに等しく与えられている 太陽エネルギーの有効活用が基本と考えます。太古の化石エネルギー・原子エネルギーに頼るのではなく、太陽を始めとした自然エネルギー(風・水・温度差)を活用したエネルギーを ベースにしなければと思い研究を続けてきました。その一つが、「微細藻の生産効率の向上」や「LED光源・フィルム水耕と植物工場」の研究でした。いずれも、一応の成果を得ることが できたものの、特許出願までには至らず大学生活に終止符をうつ年齢になってしまいました。

この研究を行っている時に連絡し、またお会いする機会のあったベンチャー企業の方を今回紹介します。

2."まず〜い"などで知られている青汁飲料・食品

健康食品として、ケールや大麦若葉、明日葉など青汁が良く知られていますが、その一方、最近は微生物の"ミドリムシ"も"スピルリナ"も健康飲料として販売されてきているのを ご存知でしょうか。

いずれも、学生ベンチャーとして立ち上げた会社の製品です。

まず、ミドリムシ(緑虫)は学名ユーグレナと言われることから、この微細藻ミドリムシから機能性食品(緑汁、クッキー、ヨーグルトなど)や化粧品などを製品販売し、 またバイオジェット燃料、さらに医薬品としても研究開発をする会社名を(株)ユーグレナとして東京大学の学生達が2005年に立ち上げて、数々のベンチャー賞を獲得し今日では 東証一部に上場するまでになっています。(株)ユーグレナの詳細についてはホームページを参考にしていただければ と思いますが、起業化したときの代表の出雲充氏の気持ちを下記に引用しておきます。出雲氏には残念ながら会う機会はありませんでした。

***************************

当社のストーリーは、大学1年の時に初めて私がバングラデシュに行ったことから始まります。バングラデシュで実感した「食料はあっても栄養素が足りない」という状況から、 空腹を満たすのみでは終わらない世界の栄養問題を解決したいという想いが生まれました。

2005年8月、動物と植物両方の豊富な栄養素をもつ微細藻ユーグレナ(和名:ミドリムシ)の活用で、世界の食料問題の解決を目指すバイオベンチャーとして株式会社ユーグレナを 立ち上げ、同年12月には世界で初めてミドリムシの屋外大量培養に成功しました。その後はミドリムシを使用した機能性食品事業の展開のほか、ミドリムシ由来のバイオジェット燃料製造 の事業化に向けた研究開発を行うなど、地球の環境問題改善への一助になることを目指した研究開発にも取り組んでおります。

現在、地球の人口は70億人を超え、戦争や資源の枯渇、二酸化炭素の排出が主な原因とされる地球温暖化を含む環境破壊など、簡単には解決できそうもない多くの問題を抱えています。

ミドリムシは栄養食材として活用できるほか、二酸化炭素の削減や水質改善への活用、バイオジェット燃料の原料にもなるという多くの可能性を持っています。

私たちはミドリムシとともに「人と地球を健康にする」という経営理念のもと、持続可能な炭素循環型社会の構築を目指し、これからの人と地球にとって欠かせないテクノロジーの 創出を積極的に行なっていきたいと考えています。(原文のまま)

***************************

もう一つの生スピルリナ(タベルモ)はfacebookに「スピルリナは究極の食材と言われる35億年前の小さな植物です。 それを静岡県で育て、世界で初めて「生きたまま」パックに閉じ込め、タベルモと名付けました。」と紹介されていますので、商品の詳細はそちらで確認ください。この会社自体も NAISTの修了生の佐々木俊弥氏が2014年に立ち上げたバイオベンチャーの(株)タベルモで、(株)ネオ・モルガン研究所のグループ企業となっています。

その(株)ネオ・モルガン研究所は2002年に代表の藤田朋宏氏によって設立されたバイオベンチャーで、ホームページ にもあるように、人類が環境持続的に発展しつづける為の科学技術の構築を目的として、バイオテクノロジーによる、温暖化、環境汚染、エネルギー不足、食料不足、水不足などの課題 への対策技術開発を行っています。藤田氏とは、微細藻の研究を自分が大学研究室で行っているときに、「微細藻ボツリオコッカスによる燃料生産について」の講演会の講師として お招きをして話をする機会がありました。彼のベンチャー起業人としてのそのバイタリティとこれからの展望や夢などを聞いていると、これまで会った企業家や大学研究者 などとの違い「何か違うこと」を痛切に感じたものでした。

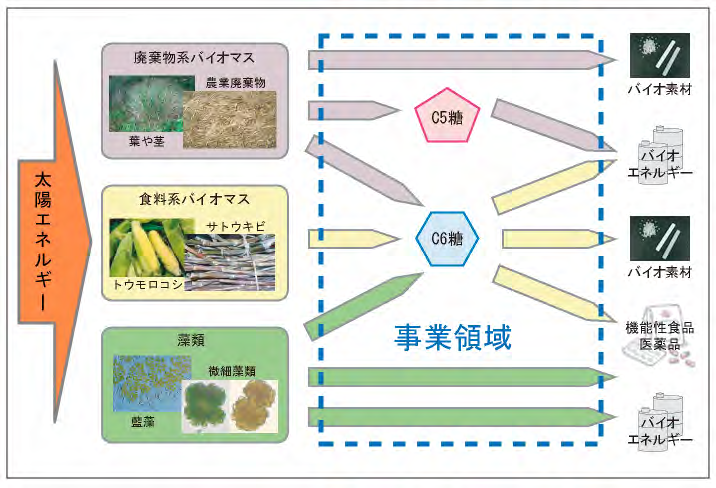

下記の図で表す彼の考えと全く一致点をもつことに、何か惹かれる強い仲間意識を持つことができました。

また、このネオ・モルガン研究所という会社を創業したのは、現在、最高科学顧問をされている古澤満氏(86歳:元大阪市立大学客員教授、元第一製薬取締役、元科学技術振興 事業団ERATO「古澤発生遺伝子プロジェクト」統括責任者、日本癌学会名誉会員、科学技術振興審議会委員等)という方で、金沢大学理学部の卒業生であったことも何かの縁を 感じさせられました。

藤田氏は、「ネオ・モルガン研究所を皮切りに、様々なバイオ関連企業を設立・経営し成長させながら、千年後から見た現在という視点で、先端のバイオ技術を事業に変え社会に 提供するより良い方法を模索している。」と言う。そして、ホームページ株式会社ネオ・モルガン研究所にあるように、

***************************

現在の化石燃料の大量消費を前提とした文明の下では人類が千年先の未来まで豊かな生活を続けることは難しい、という意見には多くの方が賛同されるのではないでしょうか。また、 バイオ技術の発展により人類の課題の多くが解決できると一般的に信じられていますが、その一方で、研究開発機能の維持を目的とした近視眼的なバイオ技術開発が人類の課題を解消する 前に新たな問題を生み出してしまっている現実を、我々は数多く目の当たりにしています。それでも我々は、長期的な視点を大事にしながらバイオ技術を発展させることこそが、千年先まで 人類が豊かに生活を続けるための最重要の鍵であると信じています。

この確信に基づき、我々は、1)千年先まで残る概念を発案し、2)発案した概念を実現するための技術を確立し、3)概念と技術を残すために事業として社会に埋め込むという3つの 機能を実行する仕組みとして、ちとせグループを設立しました。(原文のまま)

***************************

それが、Chitose Bio Evolution Pte. Ltd.(ちとせバイオエボリューション)という企業で、その所在地はSingaporeで、2011年設立し、同年 (株)ネオ・モルガン研究所を 子会社化し、2012年 Chitose Agri Laboratory Sdn. Bhd を設立、2013年 株式会社日本バイオデータを買収子会社化、2014年 株式会社タベルモを設立という沿革を経て、夢の実現に むけて日々成長しつづけています。

3.おわりに

今回はいずれも、健康食品のベンチャーの紹介になってしまいましたが、いずれも設立当初はバイオテクノロジー技術により、バイオ燃料の生産を目指した企業です。わたしも バイオ燃料の微細藻の生産効率の向上を目指して研究を行ってきましたが、技術的に可能であっても実用化においては生産効率とコストがネックということで終了しました。しかし、 今回の紹介のベンチャーは、最終目的をバイオ燃料としてもまずは企業としての存続のために、ビジネスとして成功しているクロレラや青汁などの先行例を参考に、独自の製品の特徴を 出して健康食品・医療薬品に取り組み、バイオエネルギーへと開発を進めています。

大学発ベンチャーの成功例としてICTベンチャーが目立っていますが、これからの成長分野は、素材、ロボット、制御、医療機器のトレンドが続きそうです。身体補助機能を持つ 「ロボットスーツ」、人工バイオ合成によるクモ糸繊維、タンパク質材料、次世代超高速DNA シークエンサー、バイオ3D プリンター技術による再生医療製品、マイクロ波化学プロセス による化学品、グラフィックスプロセッサ、細胞シート再生医療製品、ES / iPS を利用した創薬支援事業などのベンチャー企業が成功例となっています。1000年先とは行かないまでも 100年先の持続可能でソーシャルイノベーションへのベンチャーが本学から創業されることを願っています。

2015/3/25

文責 瀧本昭